1 懲戒処分とは

懲戒処分とは、使用者が従業員に対して行う秩序違反行為への制裁で、職務懈怠行為や従業員の犯罪行為に対して行なわれます。

懲戒処分は、懲戒事由と種類を就業規則に明記し、同規則を従業員に十分に周知した上で行う必要があります。

2 懲戒処分の注意点

懲戒処分を行うに当たっては、以下の(1)~(3)に注意しなければなりません。

(1)懲戒処分は1回の問題行為に2回以上の処分はできません。(二重処罰の禁止、一事不再理)

懲戒処分を受けた労働者に再度懲戒処分を下す場合、前回の懲戒処分と同一の問題行為を懲戒処分の対象にはできません。

(2)懲戒処分に値する問題行為・事由と処分の重さに相当性がなければなりません。

(3)懲戒処分は就業規則に明示されている事由に該当する場合に処分が可能です。

3 懲戒処分の種類

(1)戒告

戒告とは、文書または口頭で厳重注意を行い、今後の業務遂行に支障がないように将来を戒める処分です。

(2)譴責(けんせき)

譴責(けんせき)とは、始末書を提出させ、今後の業務遂行に同じ理由で業務遂行に支障を及ばせないように将来を戒める処分です。始末書とは、主に直属の上司に提出するものであり、反省文や謝罪文を盛り込むことで、誓約の効果が得られます。また、始末書の提出を拒否した場合、人事考課や昇給に影響を与えることがあります。

〈始末書(しまつしょ)と顛末書(てんまつしょ)の違い〉

始末書は、主に社内向けの業務トラブルなどに対して謝罪する、反省文の意味合いがある書類です。主に懲戒処分の対象になるケースで作成します。

顛末書とは、仕事上のミスやトラブルについての経緯を報告し、再発防止策を記載する書類のことで、トラブルを解決した後に作成する書類で、始末書と違い、懲戒処分や人事評価の対象となるものではなく、単なる事実の報告を求めるものです。

(3)減給

減給とは、本来支給されるべき賃金の一部を差し引く処分です。

労働基準法第91条において、「1回の減給額は平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められていることから、実際の減給の際は上限額を超えないように中止しなければなりません。

また、欠勤・遅刻への対応として賃金を差し引く手続は欠勤控除に当たるため、減給には該当しません。

減給は、重い処分となるため、慎重に検討する必要があります。勤務態度が悪いことなどに対しては、減給などの処分ではなく、人事評価による昇給、賞与等で調整することをお勧めします。

(4)出勤停止

出勤停止とは、一定期間の出勤を禁止する処分です。出勤停止期間中は賃金が発生しません。停止期間は法律で定められていませんが、1週間以内や10~15日が一般的です。過去の判例からすると15営業日程度までに抑えたほうが無難です。

また、日で定めるか営業日で定めるかで、実際に出勤停止する期間が大きく異なりますので、処分規程に定める場合は注意が必要です。

処分対象の行為と停止期間を釣り合うように検討する必要があります。

(5)降格

降格とは、役職や職位、職能資格を引き下げる処分です。懲戒処分としての降格の内容は就業規則に明記しなければなりません。

役職給・職務給の手当が下がった上での給与支払いとなるため、経済的打撃が長期に継続するため、出勤停止よりも厳しい懲戒処分となります。

降格処分を行うにあたっては、仕事内容や責任が以前と同じままでは単なる減給となってしまうため、仕事の内容や責任の範囲についてもしっかり変更する必要があります。

(6)諭旨退職(解雇)

諭旨退職(解雇)とは、懲戒解雇に相当する問題行動を行った従業員に対し、自ら退職することを勧めることで、一定期間内に従業員から退職願の提出があった場合は自主退職扱いにし、提出がなかった場合には懲戒解雇とする処分です。

「情状酌量の余地があると認められる場合」、「深い反省が見られる場合」になされる懲戒処分です。

自主退職の場合、解雇予告手当や退職金支払いが行われることが一般的です。逆に退職金の支給が、穏便な解決策としての交渉材料となっているのが現状です。

(7)普通解雇

普通解雇とは、従業員側を起因とする雇用契約が継続できない事情に基づいて従業員を解雇することです。

普通解雇の理由としては、以下のようなものがあります。

・職務遂行能力不足

・協調性の欠如

・勤務態度が不良・非違行為がある

・ケガや病気で働けない

・規律違反・不正行為・業務命令違反

(8)懲戒解雇

懲戒解雇とは、使用者が一方的に労働契約を解約する最も重い懲戒処分です。解雇予告期間を設けない即時解雇にあたり、再就職に悪影響を与える傾向があります。

懲戒解雇の理由としては、以下のようなものがあります。

・業務上横領

・重要な業務命令の拒否

・無断欠勤

・セクハラ、パワハラ

・経歴詐称

ア 解雇予告(手当)について(労働基準法第20条)

普通解雇を行う場合、原則として、「30日前の解雇予告」もしくは「解雇予告手当の支払い」が必要となります。

一方、懲戒解雇の場合は、労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けた場合は、「30日前の解雇予告」及び「解雇予告手当の支払い」が不要になるケースがあります。

解雇予告除外認定は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合などに認定を受ける可能性があります。

なお、「労働者の責に帰すべき事由」としては、以下のようなものがあります。

・事業場内における盗取、横領、傷害等

・賭博や風紀紊乱(男女関係の乱れ)等により、職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合

・経歴詐称

・他の事業場への転職

・2週間以上の無断欠勤

・出勤不良で数回注意を受けても改まらないとき

イ 懲戒解雇時の有給休暇の取扱い

懲戒解雇の処分となった従業員に有給休暇が残っていた場合、懲戒解雇処分を受けた段階で有給休暇は消滅するため、該当従業員に有給休暇を取得させたり、有給休暇を買い取ったりする必要はありません。

ウ 懲戒解雇の手続き

懲戒解雇を行う場合は、以下のような流れに沿って慎重に検討し、実施する必要があります。

①問題行為を調査する。

懲戒解雇については、裁判にまで発展するような場合、当該従業員の規律違反や問題行動などの証拠があるかどうかが重要となります。

横領やセクハラ、パワハラといった問題行動が起こったときには、関係者への十分な聞き取り調査と証拠の収集が欠かせません。

無断欠勤などの場合でも、無断欠勤の理由が、パワハラやセクハラなどのハラスメントが原因になっているとことが、後になって発覚することもあります。この場合、ハラスメントは会社側にも原因があるので、無断欠勤による懲戒解雇が無効と判断されることも考えられます。

懲戒解雇が不当解雇と判断されることを避けるため、現状の正確な把握に努める必要があります。

②懲戒解雇理由に該当するか検討する。

問題行為の調査後、不当解雇とならないよう懲戒解雇理由に該当するか慎重に検討しなければなりません。

懲戒解雇が後で不当解雇と判断されないためのポイントとして以下の内容が考えられます。

・就業規則の懲戒解雇事由を確認

・懲戒解雇が重すぎないかを検討

・他の従業員と比べて不公平な処分となっていないかを検討

・過去に懲戒した問題を理由に懲戒解雇はできない

③就業規則を確認する。

懲戒解雇をする場合、事前に就業規則に懲戒解雇に関する規定が存在するのかどうか確認することが重要となります。

就業規則には、「懲戒をする場合は懲戒委員会で審議する。」、「懲戒をする場合は事前に従業員代表者あるいは労働組合と協議する。」といったように何らかのルールがあるのが一般的です。

就業規則に規定がない場合は、懲戒解雇が無効となり、後々トラブルに発展します。まず自社の就業規則にどのような記載があるか、または規定が未整備かどうかの確認が必要です。

④従業員に弁明の機会を与える。

懲戒解雇をする場合、懲戒解雇を言い渡す前に当該従業員本人に対して、懲戒解雇について弁明する機会を与えることが必要です。

弁明の機会とは、当該従業員に対し、問題行為について企業として懲戒を検討している旨を伝え、懲戒処分の検討についての本人の言い分を聴く機会を与えるということです。

仮に裁判となった場合、懲戒解雇の有効性判断のため、従業員に弁明の機会を与えたかどうかを問われることがあります。

⑤懲戒解雇通知書を作成する。

会社側は、懲戒解雇が決定的になった場合には、懲戒解雇通知書を作成します。

書面でしっかりと従業員に懲戒解雇を提示することにより正当な懲戒解雇を示す重要な証拠となります。

⑥従業員に懲戒解雇を伝える。

懲戒解雇を行うことが決まったら、当該従業員を会議室などの別室に呼び、懲戒解雇を伝えます。あらかじめ用意しておいた懲戒解雇通知書は事前にコピーを取っておきます。

また、従業員から懲戒解雇通知書の受け取りサインをもらう必要があります。従業員が出勤していない状態で懲戒解雇を言い渡す場合は、懲戒解雇通知書を内容証明郵便で自宅に送付します。

⑦職場で懲戒解雇を発表する。

当該従業員を別室に呼んで本人に解雇を通知したら、次に、職場に対して当該従業員の懲戒解雇を発表します。

懲戒解雇には、「本人に違反行為に対する制裁を加える。」、「従業員の問題行動や就業規則違反について、会社として厳正に対応することを他の従業員にも示す。」という2つの意味があります。懲戒解雇の際に、会社秩序の維持や再発防止を図るという意味も含めて、職場内で簡潔に懲戒解雇の理由などを公表するこが重要です。

ただし、該当従業員の名誉やプライバシー保護の問題も併せて考慮する必要があります。ケースによっては、必ずしも個人が特定できる情報を公表しなくても、処分対象となった問題行動と処分内容を公表すれば足りることもあります。また、ハラスメントなど第三者がいる場合などは公表を一部差し控えるような運用も検討する必要があります。

⑧失業保険の離職票などの手続きを行う。

懲戒解雇後は、当該労働者が失業保険の受給ができるように離職票発行などの手続きを行います。懲戒解雇後に必要となる手続きは以下のとおりです。

・離職票等「ハローワーク」の手続き

・社会保険から脱退する手続き(健康保険と年金保険)

・源泉徴収票の交付

・住民税の特別徴収を止める手続き

・最後の給与の支払い

・解雇予告除外認定を受けない場合の解雇予告手当の支払い

・退職金規定があり、不支給とならない場合の、退職金の支払い

・従業員から請求があった場合の解雇理由証明書の交付

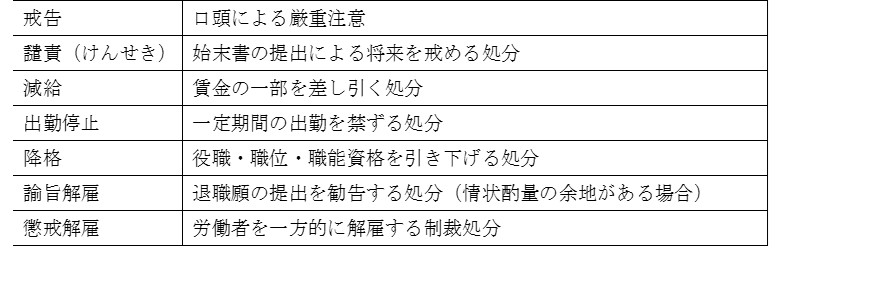

(参考)懲戒処分の種類

(9)整理解雇

整理解雇とは、従業員に落ち度がなく、このままでは事業が継続できないという場合に企業の責任で行う人員整理を目的とした解雇に該当します。

整理解雇は、退職勧奨や早期退職者の募集などのように従業員の合意を得るものではなく、企業側から従業員に対して一方的に行われ、また従業員には落ち度がない処分です。解雇権が濫用されないよう、整理解雇は過去の労働判例から確立された要件によって厳格に判断され、不合理と認められた場合は解雇が取り消しになることもあります。また、解雇の手続きや判断が不適切な場合、訴訟に発展して賠償金を支払うリスクが生じる可能性もあります。

整理解雇は使用者側の事情による解雇であるため、下記の4要件(要素)に基づき厳格に判断されます。

以前は、下記の4つの要件を全て兼ね備えていなければならないというのが昭和 50 年以降の伝統的な考え方でしたが、近年の裁判では、4要件を全て満たしていなくても、4要素として総合的に判断するケースも増えてきています。

①人員削減の必要性

人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいているか判断します。「経営赤字が続いている」、「経営状況が危機的状況にある」といった事実を客観的に示す必要があります。

②解雇回避の努力

配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のため企業側が最大限の努力をしたか判断します。具体的な努力の例として、「役員報酬の減額」、「新卒採用の停止」、「希望退職者の募集」、「解雇ではなく配転や出向を行う」などです。

③人選の合理性

整理解雇の対象となる従業員を選定するための基準が、公平かつ客観的であるかどうか判断します。選定基準として「年齢」、「勤続年数」、「正規雇用か非正規雇用かなどの雇用形態」、「勤務態度」「成績」、「扶養家族の有無など生活への影響」などが、客観性があり合理的と認められやすいです。

④解雇手続きの妥当性

労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について協議や説明を行い、納得を得るための努力をしているか判断します。十分な協議や説明が行われていない場合は、他の3つの要件を満たしていたとしても解雇は無効となります。

(10)退職勧奨

従業員との合意により雇用契約を終了させることを目指すものであり、従業員の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。

(11)解雇制限(労働基準法第19条)

労働者が、業務上の理由による病気や怪我で休んでいる期間とその後の30日間は解雇ができません。また、産前産後休業の期間(産前6週間と産後8週間)、その後の30日間も解雇できません。ただし、打切補償を支払った場合、地震などの天災により事業を継続できなくなった場合は、例外的に認められます。

(12)試用期間満了による本採用拒否

ア 試用期間とは

試用期間とは一般に、新たに採用した従業員について、業務を遂行する能力や勤務態度などを評価し、「従業員として、本採用するにふさわしい人物かどうか」の適性を会社が見極めるための期間をいいます。

イ 試用期間の長さ

試用期間の長さについて、法律上の制限はありませんが、一般的には、3ヵ月から6ヵ月程度の試用期間が設けられていることが多いといえます。法律上の制限がないとはいえ、あまりに長期間にわたる試用期間は、公序良俗に反するものとして、問題になる可能性があります。

ウ 試用期間の延長

試用期間が満了するまでに、会社が適性を見極められず、本採用の可否を判断できない場合には、試用期間を延長する場合があります。

一般的に、就業規則において、「3ヵ月を限度に試用期間を延長する場合がある」など定められていることが多いですが、就業規則に試用期間の延長の定めがない場合には、当然に延長することはできないと解されることから、原則として、従業員の同意を得たうえで延長することが必要となります。

エ 試用期間満了による本採用拒否

試用期間であっても雇用契約が締結されているので、試用期間満了による本採用拒否は解雇と評価されます。そのため、客観的な理由があり、社会通念上相当でない場合には、その解雇は無効となります。

試用期間満了による本採用拒否は、最低限、以下の手順を踏む必要があります。

- 就業規則に試用期間満了時における本採用取消事由の記載がされている。

- 従業員に対して入社時までの間に、どういった場合に本採用取消が発生するのかの説明を行っている。

- 試用期間中における進捗・評価(能力・勤務態度等)の客観的記録がある。

- 対象者の状況や評価が会社の期待する水準に満たない場合、複数回による面談実施や、指導・助言等を行った。

上記の措置を行っても、改善の兆しがみられない場合に、本採用の取消事由が成立するものと考えられます。

オ 解雇予告

解雇予告または解雇予告手当の手続は、試用期間が開始してから「14日以内」の従業員については不要とされています(労働基準法第21条第4号)。

これは、会社の試用期間が3ヵ月である場合であっても、15日目以降のタイミングで本採用拒否(解雇)をする場合には、(たとえ会社にとっては試用期間中であったとしても)解雇予告または解雇予告手当の手続が必要になることを意味します。