【休日と休暇】

1 法定休日と法定外休日の違い

労働基準法第35条で「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と定められていますが、同法で規定された必ず与えなければならない休日を一般的に法定休日、それ以外の休日を法定外休日と言います。

法定休日と法定外休日では時間外割増率が変わってくるので、就業規則において法定休日を特定しておいた方が給与計算をスムーズに行えます。

日曜日を法定休日に設定した場合、日曜日に休日労働を行ったら休日割増35%以上の時間外手当が必要となってきますが、他の曜日に休日労働を行った場合は、休日割増25%以上となります。また、その週に祭日などの休日があり、通常は休日である法定休日以外の曜日に休日労働を行った場合は、祭日で休んだことでその週の労働時間は減少するので、週40時間の範囲までは割増賃金の支払いは必要ありません。

2 休日と休暇の違い

以下のとおり、休日は残業代の計算に影響があり、休暇は影響がありません。

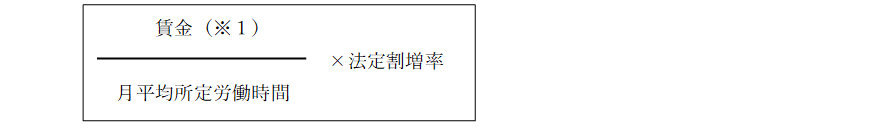

(残業代単価の計算式)

※1 家族手当、通勤手当、住宅手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとの賃金は除く

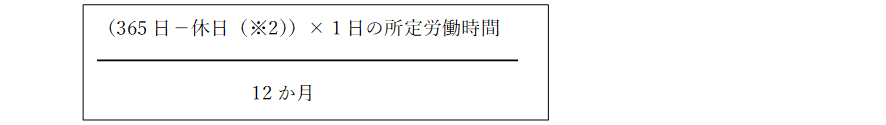

(月平均所定労働時間数の計算式)

※2 月平均所定労働時間数を求める際に、考慮すべきは休日。

就業規則に特別休暇を定めている場合は、その特別休暇は労働日と考える。

名称にかかわらず就業規則で休日として規定すれば休暇という名称であっても休日となるので注意が必要です。逆に、そのことを意識した上で就業規則に定める必要があります。

3 法定休暇と特別休暇

・法定休暇は、法律で付与の対象者や日数などのルールが決められている休暇で、年次有給休暇、育児休暇、生理休暇、看護休暇、介護休暇などがあります。

・特別休暇は、法律でルールが決められておらず、会社の福利厚生として自由にルールを決めることができる休暇で、病気休暇、結婚休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー(誕生日)休暇、試験休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇などがあります。あくまでルールは自由なため、「特別休暇」として就業規則に定める会社もあれば、「休日」として定める会社もあるので、残業代の計算にあたっては、休日か休暇の違いに注意する必要があります。基本的には、「特別休暇」として就業規則に規定することにより、残業代単価は上がらないので、人件費抑制のためには特別休暇とした方がよいと思われます。

また、特別休暇を有給にするのか無給にするのかについても自由に決めることができます。

【振替休日・代休】

1 振替休日と代休の違い

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、その代わりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

以上のとおり、「振替休日」の場合は、休日と労働日が入れ替わり、「代休」の場合は、休日と労働日は入れ替わらないので、「代休」の場合は、休日労働分の割増賃金が発生し、労働日に休んだ分の賃金を控除することができますが、運用を間違えると割増賃金が未払いとなってしまう可能性あるので注意が必要です。

2 振替休日が同一週内でない場合。

上記では、「振替休日」の場合は、割増賃金の支払いは必要ない旨、説明しましたが、それは同一週内に休日を振り替える場合であり、翌週などに振り替えた場合は、振替元の週が法定労働時間を超えることになるため、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。

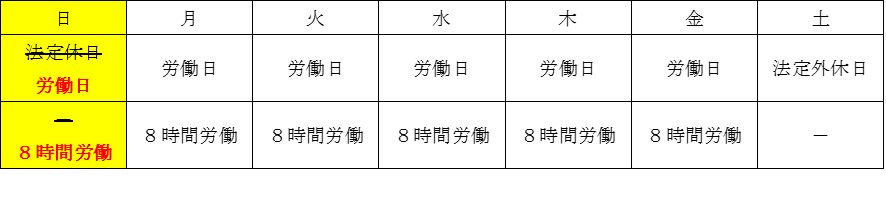

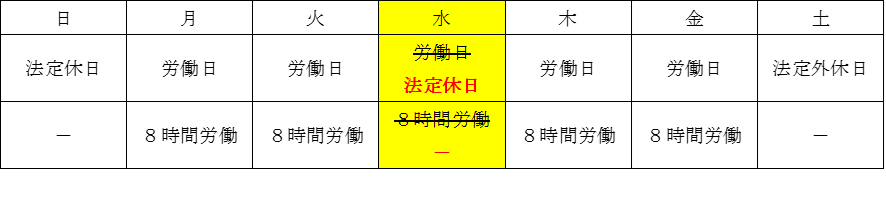

(例)第1週の日曜日(法定休日)と第2週の水曜日を振り替えた場合

第1週

第2週

上記の第1週の日曜日は、法定休日から労働日となったので、この日曜日に対する休日割増(35%)の支払いは不要となりますが、第1週は48時間労働となることから法定労働時間の40時間を超過するため、超過した労働時間に対して時間外割増(25%)の支払いが必要となります。

【年次有給休暇】(動労基準法第39条)

年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヵ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。

パートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。

1 年次有給休暇の付与日数

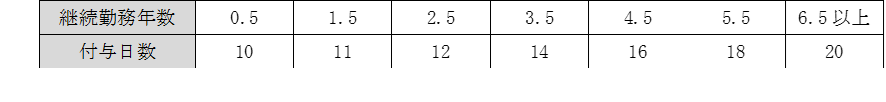

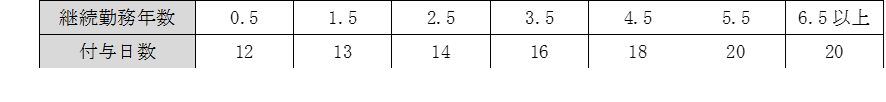

年次有給休暇の付与日数は、一般労働者(フルタイム労働者)の場合、下表(1)のとおりとなります。

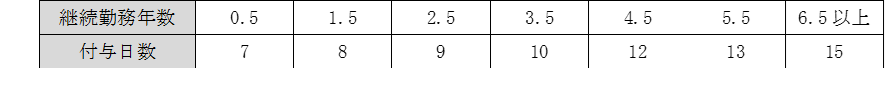

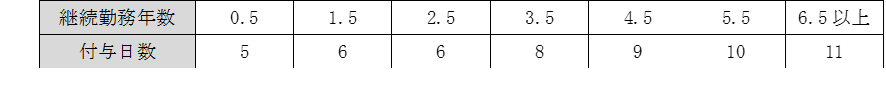

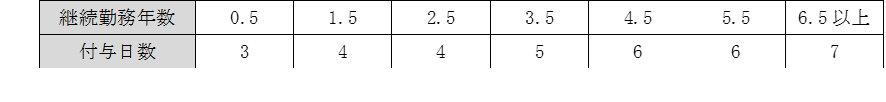

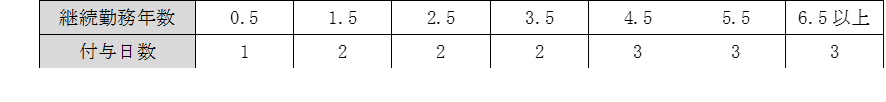

週所定労働時間が30時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、その勤務日数に応じて下表のとおり比例付与されます。ただし、週4日以下勤務のパートタイム労働者であっても、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の場合は、一般労働者(フルタイム労働者)と同様の日数を付与しなければなりません。

(1)一般労働者(フルタイム労働者)の付与日数

(2)週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

ア 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者

イ 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

ウ 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

エ 週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

(3)認定職業訓練を受ける未成年者(労働基準法第72条)((2)に該当する者を除く。)

2 出勤率の算定

[計算式] 出勤率=出勤日数/全労働日

※出勤日数とは、算定期間の全労働日のうち出勤した日数

※全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数

出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。

なお、出勤率の算定に当たっては、次のア及びイの取扱いに注意が必要です。

ア 全労働日から除外される日数

①使用者の責に帰すべき事由によって休業した日

②正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日

③休日労働させた日

④法定外の休日等で就業規則等で休日とされている日等であって労働させた日

イ 出勤したものとして取扱う日数

①業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日

②産前産後の女性が法第65条の規定により休業した日

③法に基づき育児休業または介護休業した日

④年次有給休暇を取得した日

3 年次有給休暇の取得時期

年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。

なお、指定時季が事業の正常な運営の妨げになるような場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます)。

4 年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分(繰越分を含みます)に限ります。

付与の方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与等が考えられます。

5 年次有給休暇の権利

年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。

6 年次有給休暇の取得単位

年次有給休暇は、原則1日単位で取得します。

丸1日も休まなくてもいいという場合は、半日単位での取得も可能です。

また、使用者と労働者代表と労使協定を締結することにより1時間単位の取得も可能です。ただし、1年間に時間単位で取得できる日数は5日分までとなります。ちなみに、30分単位の取得は認められません。

7 年次有給休暇取得時の賃金

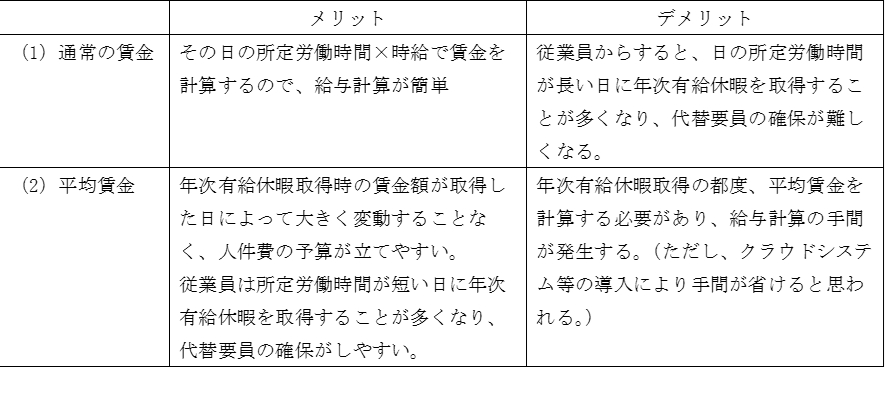

年次有給休暇取得時の賃金については、下記(1)~(3)のいずれかを就業規則に定める必要があります。

- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

- 平均賃金

(計算式)直近3か月の賃金総額/歴日数

→上記の金額が、「(直近3か月の賃金総額/労働日数)×60%」を下回る場合は、その額を最低保証額として支払う必要があります。

- 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

標準報酬月額を採用する場合は、労使協定を締結する必要があります。

1日の所定労働時間が一定であれば、(1)の賃金を採用するのが無難です。

しかし、日によって所定時間が異なる場合は、(1)、(2)にそれぞれメリット・デメリットがあるので、どちらがよいか会社・事業所の状況を考慮し判断することになります。

(3)は労使協定を締結する必要があるため、あまり採用されていないのが実情です。

8 年5日取得義務

2019年(平成31年)4月1日以降、年次有給休暇を10日以上付与した従業員については、付与から1年以内に5日以上取得させることが義務付けられました。

従業員は、年次有給休暇が10日以上付与された従業員であれば、パート、アルバイト、管理監督者であっても取得させなければいけません。

年5日取得義務を果たせなかった場合は、従業員1人につき30万円以下の罰金が課せられます。

ちなみに、この5日は時間単位の年次有給休暇は対象外で、すべて半日以上の年次有給休暇を取得しなければいけません。

また、年5日取得が進まない従業員に対して、希望を聞いたうえで、会社が時季を指定することも可能ですが、会社による時季指定を行うには就業規則に定める必要があります。時季指定は、既に年5日以上の年次有給休暇を取得した従業員に対しては行うことはできません。

【育児休業】

1 育児休業制度とは

子が1歳に達するまで従業員は、男女問わず、子を養育するための休業を取得することができます。

また、子が保育所に入れない場合などは1歳6か月に達する日まで延長でき、さらに保育所に入所できない場合は2歳に達する日まで延長することができます。

また、要件を満たす有期雇用労働者も取得することができます。

2 2022年4月以降の法改正について

2021年(令和3年)に改正された「育児・介護休業法」では、育児休業制度の内容が大幅に変更となりました。法改正により事業主は、就業規則の改定などさまざまな対応が必要となります。

法改正内容については、以下のとおりです。

(1)制度の個別周知・意向確認義務(2022年(令和4年)4月1日施行)

本人または配偶者が妊娠または出産した旨(出産日または出産予定日を含む)の申し出をした従業員に、法令および法令を上回る自社の育児休業制度(改正内容を含む)や育児休業給付、社会保険料免除等について提示するとともに、これらの休業取得についての意向確認を個別に行わなければなりません。

(2)雇用環境整備義務(2022年(令和4年)4月1日施行)

育児休業を取得しやすい職場環境の整備は、すべての会社が対象です。男女を問わず、「育児休業」と「出生時育児休業」の申出が円滑に行われるようにするため、下記のいずれかの措置を講じなければなりません。

ア 「育児休業・出生時育児休業」に関する研修の実施

全従業員を対象とすることが望ましいが、少なくとも、管理職についてはマタハラ・パタハラ防止のために実施する。

イ 「育児休業・出生時育児休業」に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

形式的な窓口ではなく実質的な対応窓口を設け、従業員が相談できるよう周知する。

ウ 自社の従業員の「育児休業・出生時育児休業」取得事例の情報収集や提供

自社の育児休業取得事例を収集し、その事例が掲載された書類の配布やイントラネット(社内ネットワーク) 等への掲載等を行い、従業員が閲覧できるようにする。

エ 「育児休業・出生時育児休業」に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知

育児休業に関する制度、育児休業の取得の促進に関する会社の方針を記載したもの(ポスターなど)を、事業所内やイントラネットへ掲示する。

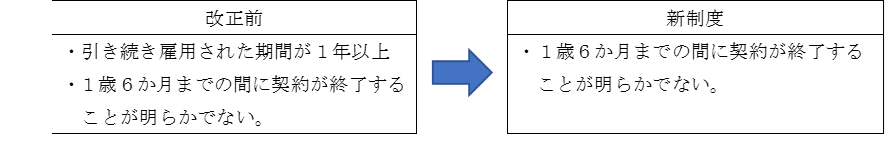

(3)有期雇用労働者の取得条件緩和(2022年(令和4年)4月1日施行)

雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得することができるよう、下記の通り、有期雇用従業員の取得要件が緩和されます。

「子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない」との判断は、下記のア及びイの両方を満たす場合となります。

ア 育児休業の申し出があった時点で、労働契約の更新がないことが確実であること

イ 会社が「更新しない」旨の明示をしていること

ただし、あらかじめ労使協定を締結することで、下記の方々は育児休業適用除外とすることができます。

・引き続き雇用された期間が1年未満の従業員(今回の改正より追加)

・申し出の日から1年以内(延長の育児休業については6ヵ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員(現行通り)

・所定労働日数が週2日以下の従業員(現行通り)

(4)出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設と育児休業の分割取得(2022年(令和4年)10月1日施行)

出生時育児休業は、出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができます。通常の育児休業とは別の制度として利用できる新たな制度です。この新たな制度により2回に分割して取得することが可能となりました。

また、労使協定を締結することにより、一定の範囲内であれば休業中でも働くことが可能となっており、男性従業員が育児休業をより請求しやすくなりました。

有期雇用従業員については、「子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合」に対象となります。また、労使協定を締結することで、下記の方々を適用除外とすることができます。

・雇用された期間が1年未満の者

・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する者

・週の所定労働日数が2日以下の者

なお、短期の育児休業でも所得補償の実効性を高めるため、「月内に14日以上の育児休業をしている場合にも社会保険料が免除となる改正」も、併せて施行されます。施行前は、月末に育児休業を取得している場合に限り、社会保険料が免除となっていました。また、賞与については、1ヵ月を超える育児休業を取得している場合にのみ保険料が免除となります。

(5)育児休業取得率の公表(2023年(令和5年)4月1日施行)

常時雇用する従業員が1,000人を超える会社は、育児休業等の取得の状況を年1回、自社のホームページや、厚生労働省運営のWebサイト「両立支援のひろば」等で公表することが義務づけられます。公表内容は、「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

(6)実務対応の際に押さえておきたいポイント

実務対応で押さえておくべきポイントは、以下の内容となります。

・施行日前に就業規則・労使協定や社内で使用する書式や資料を用意しておくこと

・制度の周知は、マタハラ・パタハラ防止のためにも役員含め全社に対して実施する。なお、研修は毎年1回以上、継続的に実施する。

・出生時育児休業、育児休業の期日管理・回数管理ができるようにしておく。

・社会保険料免除となる休業をしているか確認し、年金事務所・健保組合への届出をし、給与計算でも免除にできているか確認する。

【介護休業】

1 介護休業制度とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

男女を問わず、対象家族1人につき93日まで介護休業を取得することができます。93日をまとめて取得することができますし、3回までであれば分割して取得することが可能です。

2 対象労働者

介護休業の対象となる労働者は、対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)です。

パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。

(要件)

・取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

※令和4年4月1日からは、「入社1年以上であること」の要件が廃止されています。

無期雇用労働者と同様に、労使協定が締結されている場合は、入社1年未満の方は対象外となります。

〈労使協定を締結している場合に対象外となる労働者〉

・入社1年未満の労働者

・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

3 対象家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。